Recherche par Projets

MARACAS - MARine terraces along the northern Andean Coast as a proxy for seismic hazard ASsessment - ANR JC 2018 - Equateur/Pérou

Les terrasses marines comme proxy pour l’appréhension de l’aléa sismique...

Les terrasses marines comme proxy pour l’appréhension de l’aléa sismique...

Les grands séismes de subduction se produisent juste en-dessous des zones côtières densément peuplées et sont par conséquent la source de risques très élevés pour ces régions. Parmi elles, la côte ouest de l'Amérique du Sud, située au-dessus de la plus longue et la plus active zone de subduction connue. Ce projet se concentre sur la partie nord de cette zone de subduction, du nord de l'Équateur jusqu'au nord du Pérou.

Anticiper l'emplacement des prochaines ruptures et leur magnitude est d'autant plus important pour anticiper les risques et protéger les populations. Jusqu'à récemment, les questions posées à la communauté scientifique, à savoir "quand, où et quelle sera la magnitude des prochains séismes ?" étaient prises en compte en utilisant les caractéristiques des grands séismes passés comme approximation des événements futurs possibles. Dans ce projet, nous proposons une approche complémentaire à la surveillance moderne des déformations et des contraintes des zones tectoniquement active.

EARLI - detection of Early seismic signal using ARtificiaL Intelligence - ERC 2021

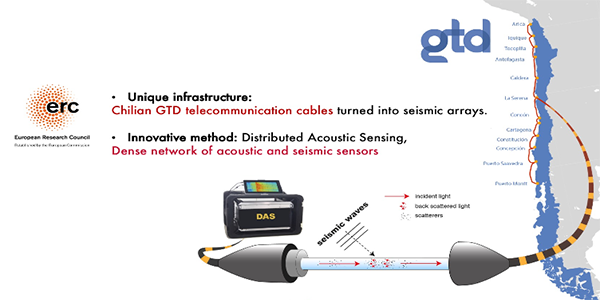

Natural hazards such as earthquakes are difficult to predict. Dramatic developments in the field of artificial intelligence (AI), however, are paving the way for anticipating destructive events. The EU-funded EARLI project will use AI to identify weak, early seismic signals to both speed up early warning and explore the possibility of earthquake prediction. Specifically, it will implement an early-warning approach based on a newly identified signal, caused by the perturbation of the gravity field generated by an earthquake, which is ~6 orders of magnitude smaller than seismic waves (strongly limiting its detection with standard techniques), but precedes them. The second, more exploratory, objective will be to adapt the developed AI algorithm to search for even earlier signals preceding the origin of large earthquakes.

Natural hazards such as earthquakes are difficult to predict. Dramatic developments in the field of artificial intelligence (AI), however, are paving the way for anticipating destructive events. The EU-funded EARLI project will use AI to identify weak, early seismic signals to both speed up early warning and explore the possibility of earthquake prediction. Specifically, it will implement an early-warning approach based on a newly identified signal, caused by the perturbation of the gravity field generated by an earthquake, which is ~6 orders of magnitude smaller than seismic waves (strongly limiting its detection with standard techniques), but precedes them. The second, more exploratory, objective will be to adapt the developed AI algorithm to search for even earlier signals preceding the origin of large earthquakes.S5 - Séismes Lents & Essaims Sismiques - ANR 2019

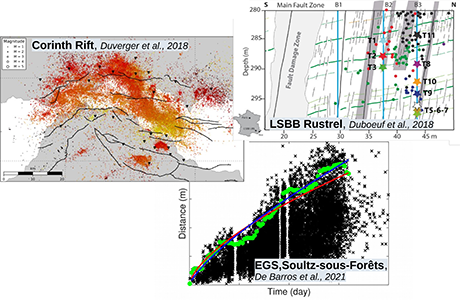

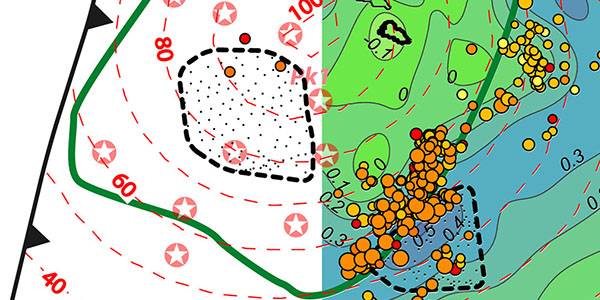

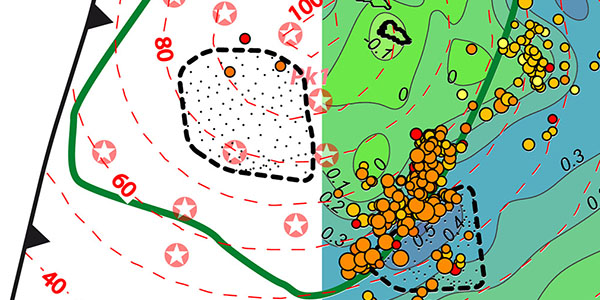

Les séismes lents (SSE) sont des processus asismiques qui relâchent épisodiquement les contraintes accumulées sur certaines portions des failles. Leur découverte dans les zones de subduction témoigne d’une dynamique complexe des modes de glissement et de variations latérales de la friction le long du plan de faille. Si les SSE profonds ayant lieu en dessous des zones fortement couplées ont été étudiés de manière intensive, certaines zones de subduction hébergent un autre comportement transitoire où le glissement asismique se développe aux mêmes profondeurs que les grands séismes et est accompagné d’une intense activité micro-sismique. Ce processus que nous appelons "S5" est l’objet de ce projet.

LDLR - Lunar tidal Deformation from earth-based and orbital Laser Ranging. ANR 2020

- Détails

Knowledge about the deep interior of the Moon puts tight constraints on its formation and ultimately on the evolution of the Earth-Moon system . Measurements of the tidal response of the Moon resulting from the gravitational field of the Earth provide unique evidence on its inner working and can be obtained from orbiting spacecraft as well as Earth-based observations.

Furthermore, the Moon dynamical monitoring is the most accurate ever made in the Solar System thanks to the deployment of Laser Retro-Reflectors (LRR) on its nearside surface leading to a centimeter accuracy over the past 40 years. Such accuracy requires a high accurate modeling of its orbit but also of its rotation, inducing an unique development in the inner structure for an object different from the Earth.

This project aims at a synthesis of a large amount of observations and modelings obtained from Earth-based Lunar Laser Ranging (LLR) and orbit-based Laser Altimetry (LA) to achieve an improved and consistent determination of the tidal deformation of the Moon by estimating its tidal Love numbers and consequently constraining the present dissipation in the Earth-Moon system.

- Com2SiCa - COMprendre et SImuler les COMportements humains sur des territoires en situation de CAtastrophe - ANR 2017

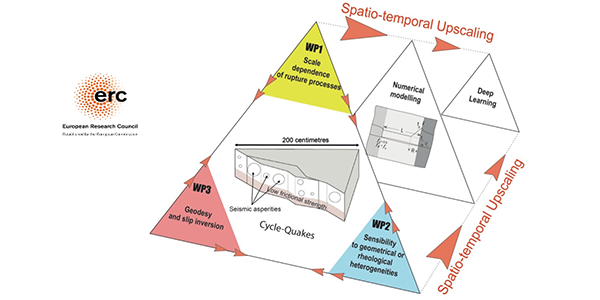

- FAULTS R GEMS - Properties of FAULTS, a key to Realistic Generic Earthquake Modeling and hazard Simulation - ANR 2017

- INPOP et la recherche de la planète P9 - 2016

- REMAKE - Seismic Risk in Ecuador: Mitigation, Anticipation and Knowledge of Earthquakes - ANR 2016

- SISMED - InveStigation par l’Imagerie Sismique de failles sismogènes profondes en MEDiterranée

- E-POST - The Early POSTseismic Deformation - ANR JC 2015

- HYDROSEIS - In-Situ Study of Fluid-Induced Earthquakes and Aseismic Slip - ANR 2014

- OBSIVA - OBservatoire SIsmologique Virtuel de la subduction Antillaise : au coeur de la région source des grands séismes

- TO-EOS - The Tohoku-Oki Earthquake from Earth to Oceans and Space - ANR JC 2011

UMR Géoazur

Campus Azur du CNRS

250 rue Albert Einstein

- CS 10269 - F 06905 SOPHIA ANTIPOLIS Cedex

+33 (0)483 618 500