Les galaxies hébergent (presque ?) toutes un trou noir super massif qui a accompagné et structuré leur évolution. Ces trous noirs sont la source d’énergie des quasars, les sources les plus brillantes de l'Univers, ou encore des jets superluminiques qui sont observés dans certaines galaxies.

La coévolution des trous noirs et des galaxies structure l’évolution de l’Univers mais ses mécanismes sont débattus. Son principal diagnostic repose sur la comparaison des croissances des masses des trous noirs et des galaxies. Une mesure directe de la masse de trous noirs à différents âges cosmiques est donc primordiale pour suivre et analyser ce processus. Nous connaissons la masse du trou noir de notre Galaxie grâce aux orbites des étoiles proches suivies par l'instrument GRAVITY, qui avait aussi mesuré la masse de quelques trous noirs dans des Quasars proches par spectro-astrométrie. Un des objectifs clefs du projet GRAVITY+ est d’étendre cette technique à l’Univers lointain pour couvrir une large gamme d’âges cosmiques et en particulier le pic de croissance des Galaxies il y a environ 10 milliards d’années. GRAVITY+ est une extension des capacités du VLTI entreprise par un consortium international emmené par Frank Eisenhauer de l’Institut Max Planck de Garching (MPE) en Allemagne avec un très fort soutien du CNRS à travers l’INSU et ses UMR LESIA (Observatoire de Paris, Université PSL, Sorbonne Université, Université Paris Cité, CNRS), Lagrange (Université Côte d’Azur, Observatoire de la Côte d’Azur, CNRS), IPAG (Université Grenoble Alpes, CNRS) et CRAL (Univ. Lyon, Unive Lyon 1, ENS de Lyon, CNRS).

Le consortium GRAVITY+ vient d’obtenir et publie aujourd’hui dans la revue Nature la première mesure directe de la masse d'un trou noir situé à 11 milliards d’année lumière, en plein pic de de croissance des grandes structures de l’Univers, appelé le « midi cosmique » (Cosmic Noon). Il se trouve au centre de la galaxie SDSS J092034.17+065718.0. Sa masse énorme, de l’ordre 300 millions de fois celle de notre soleil, semble pourtant plus de dix fois moindre que ce que prévoyait le modèle dominant de coévolution trou noir – galaxie. Ce premier résultat, qui en annonce beaucoup d’autres, ouvre donc la voie à une révision des mécanismes de formation des galaxies et de tout ce qu’elles contiennent, avec notamment l’hypothèse d’une croissance accélérée ou anticipée des galaxies massives.

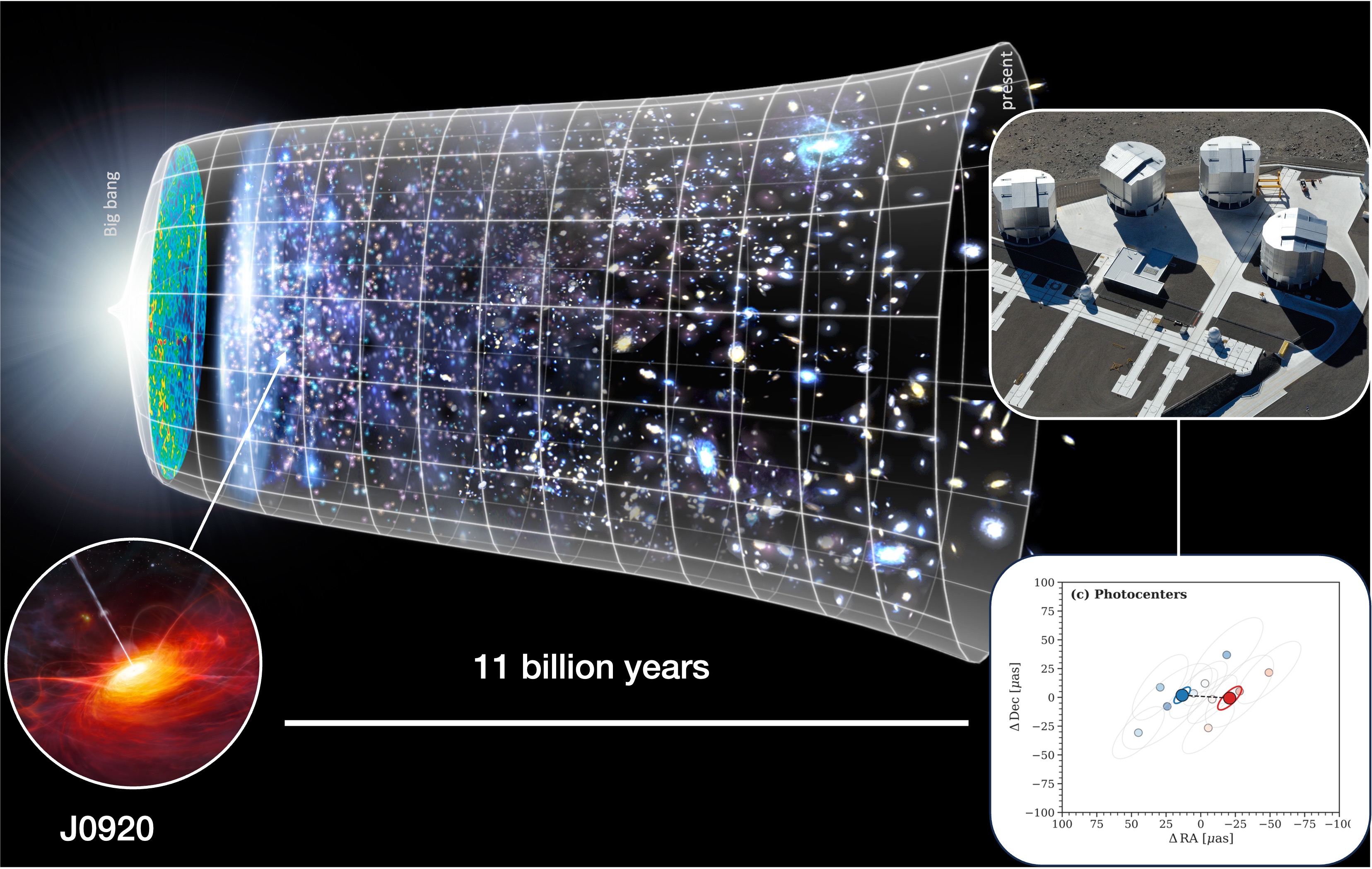

Sur cette illustration de l’expansion de l’Univers on a placé en bas à gauche la galaxie hôte de notre trou noir et en bas à droite la signature spectro-astrométrique qui a permis à GRAVITY+ sur le VLTI (à droite) de mesurer la masse de ce trou noir.

© Composition originale : T. Shimizu; Image «expansion de l’Univers» : NASA/WMAP team; illustration d’un quasar : ESO/ M. Kornmesser; interféromètre VLTI : ESO/G. Hüdepohl.

GRAVITY+ est la mise à niveau en cours de l'interféromètre du Very Large Telescope (VLTI), destinée à améliorer la sensibilité et la couverture du ciel du VLTI et de ses instruments GRAVITY et MATISSE d'un facteur 100, ouvrant la voie à l’observation de l’Univers lointain en interférométrie infrarouge. La technique utilisée, la spectro-astrométrie, permet de mesurer le très petit écart qui sépare les amas de gaz situé de part et d’autre du trou noir, qu’on distingue par leur contributions Doppler différentes aux raies d’émission des quasars (les BLR). GRAVITY+ a pu mesurer un déplacement de photocentre de 25 micro secondes d’arc (un centième de la résolution du VLTI) et en déduire la masse de l’objet au centre – un trou noir. La première étape de GRAVITY+, GRAVITY WIDE, qui permet de stabiliser l’instrument sur une étoile relativement brillante proche de la cible scientifique, est opérationnelle depuis 2023 et elle a permis à une équipe emmenée par Taro Shimizu du MPE d’obtenir ce premier résultat qui confirme la faisabilité de la méthode sur des galaxies lointaines. Cette technique de spectro-astrométrie pour l’observation des Quasars avait été proposée initialement par Romain Petrov, chercheur CNRS affecté au laboratoire Lagrange (Observatoire de la Côte d'Azur-Université de la Côte d’Azur-CNRS) et co-auteur de l’étude. Quand GRAVITY+ sera terminé on pourra pointer le VLTI sur pratiquement n’importe quelle galaxie et cette mesure de masse du trou noir central pourra être répétée sur des centaines de galaxies lointaines et fournira une analyse globale de la coévolution des trous noirs et des galaxies.

Le projet GRAVITY+, présenté en 2019 et accepté par l’ESO en 2021 avec une fin prévue en 2027-28, est très fortement soutenu par l’INSU et les quatre laboratoires spécialistes d’interférométrie optique en France (Lagrange, LESIA, IPAG, et CRAL) se sont associés à son développement. GRAVITY+ apporte un mode de suivi hors axe à large champ associé à des améliorations du suivi de franges incluant un meilleur contrôle des vibrations dans les grands télescopes de 8 m (UT). Son volet principal est un remplacement des optiques adaptives du VLTI sur les UT et leur couplage avec une source de guidage laser sur chaque télescope. A la fin du projet ces optiques adaptatives pourront être utilisé sur pratiquement tout le ciel, ce qui augmentera les performances de tous les instruments du VLTI dont GRAVITY lui-même mais aussi MATISSE et les instruments de la suite ASGARD. En France, le consortium GRAVITY+ est codirigé par Thibaut Paumard du LESIA (Observatoire de Paris et Université PSL et Sorbonne Université) et Jean Baptiste Le bouquin de l’Institut de Planétologie, Astronomie et Géophysique de Grenoble (IPAG, Université Grenoble Alpes) avec le soutien d’équipes de Lagrange (OCA-UCA-CNRS), sous la responsabilité de Florentin Millour, et du CRAL (Universités et ENS de Lyon) emmenée par Ferreol Soulez. La France via l’INSU est maître d’œuvre des optiques adaptatives de GRAVITY+.

Le laboratoire LAGRANGE héberge notamment l’intégration, les tests en laboratoire et l’optimisation des optiques adaptatives dans les salles blanches du bâtiment Fizeau à Valrose. Il sera fortement impliqué dans leur commissioning à Paranal, sur la base du plan élaboré par James Leftley pour le consortium. Florentin Millour est le PI du projet à Lagrange et les ingénieurs et chercheurs impliqués sont F. Allouche, C. Bailet, P. Berio, O. Boebion, M. Carbillet, P. Girard, C. Gouvret, M. Houlle, E. Jacqumart, S. Lagarde, O. Lai, J. Leftley, B. Lopez, A. Marcotto, F. Martinache, A. Matter, N. Mauclert, D. Mourard, F. Patru, R. G. Petrov, S. Robbe-Dubois, J. Scigliuto et A. Spang.

GRAVITY+ est une mise à niveau du VLTI qui aura aussi un impact majeur sur deux autres projets interférométriques de Lagrange qui sont MATISSE et ASGARD avec des applications très importantes pour l’étude des AGNs et de leur interaction avec leur galaxie hôte, l’étude des étoiles jeunes et des systèmes protoplanétaires, la caractérisation d’exoplanètes et la physique stellaire. Il est une clef vers la descente vers de plus courtes longueurs d’onde et vers d’autres améliorations de la sensibilité qui pourront déboucher entre autres sur des mesures directes des distance des Quasars.

Référence

« A dynamical measurement of the supermassive black hole mass in a quasar 11 billion years ago », revue Nature le 29 janvier 2024.

Liens

Communiqué de presse ESO.

Contacts

- Florentin Millour, astronome adjoint, GRAVITY+ coI, laboratoire Lagrange (CNRS-UCA-OCA), Nice, France. Tél. : +33 4 89 15 03 59 - Courriel : florentin.millour@oca.eu

- Romain Petrov, directeur de recherche CNRS, laboratoire Lagrange (CNRS-UCA-OCA), Nice, France. Tél. : +33 4 89 15 03 43 - Courriel : Romain.Petrov@oca.eu

- James Leftley, post-doctorant, laboratoire Lagrange (CNRS-UCA-OCA), Nice, France. Tèl : +33 4 89 15 03 07 – Courriel : jleftley@oca.eu