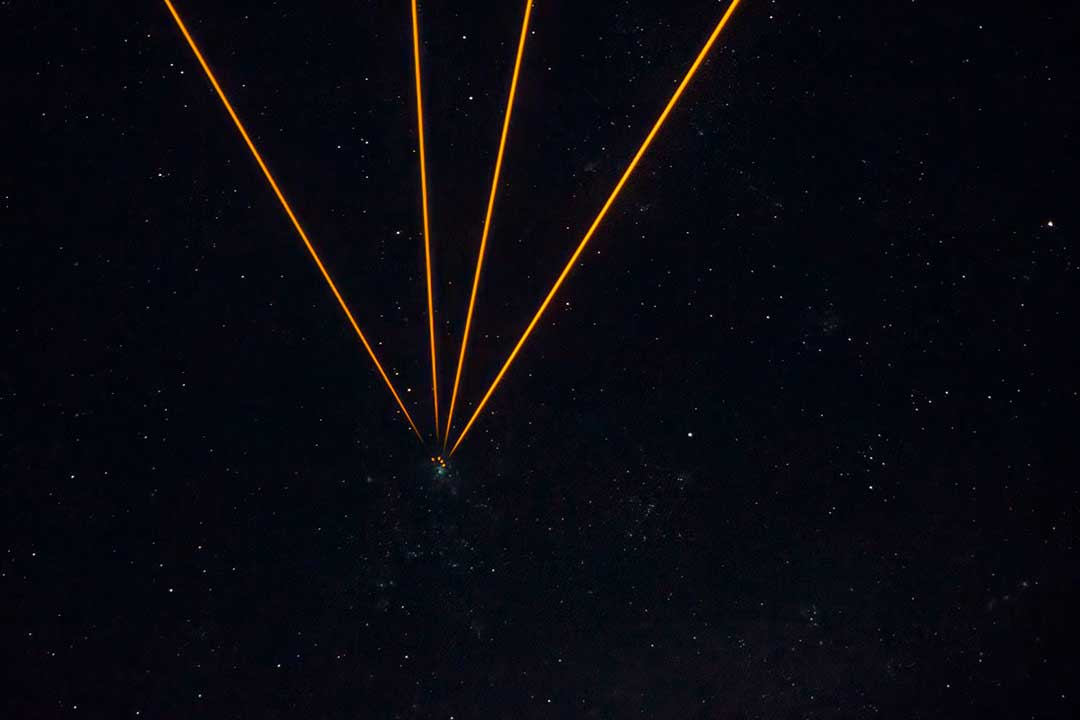

Au début de la semaine dernière, quatre faisceaux laser ont illuminé le ciel du désert de l’Atacama, sur le site de Paranal de l’Observatoire Européen Austral (ESO) au Chili.

Chacun de ces lasers sert à créer une étoile artificielle — une étoile guide laser — utilisée par les astronomes pour mesurer et corriger en temps réel le flou induit par la turbulence de l’atmosphère terrestre.

Le lancement simultané de ces quatre lasers, un pour chacun des télescopes de 8 mètres du Very Large Telescope (VLT), marque une étape clé du projet GRAVITY+, une mise à niveau ambitieuse du Very Large Telescope Interferometer (VLTI) de l’ESO. Cette amélioration majeure offrira au VLTI une sensibilité accrue et une couverture du ciel bien plus étendue qu’auparavant.

« Les équipes du laboratoire Lagrange ont joué un rôle clé dans cette étape, en participant à la caractérisation des performances de ces étoiles lasers et des optiques adaptatives associées. Nous avons y compris envoyé sur place au Chili du personnel pour assurer la bonne intégration de celles-ci et économiser de nombreux allers-retours entre l’Europe et l’autre bout du Monde. » indique Stéphane Mazevet, directeur de l’Observatoire de la Côte d’Azur qui a soutenu le projet.

Une avancée technologique majeure

Le VLTI combine la lumière collectée par plusieurs télescopes du VLT (les quatre télescopes unitaires de 8 m ou les télescopes auxiliaires de 1,8 m) grâce à la technique de l’interférométrie optique.

Le projet GRAVITY+ poursuit le succès de l’instrument GRAVITY, déjà à l’origine d’observations révolutionnaires : imagerie directe d’exoplanètes, suivi précis d’étoiles orbitant autour du trou noir supermassif Sgr A* au centre de la Voie lactée, ou encore résolution de la matière. Il bénéficiera aussi grandement aux autres instruments du VLTI, comme MATISSE, l’instrument infrarouge moyen développé par un consortium mené par le laboratoire Lagrange et ayant déjà produit des images frappantes d’étoiles et de galaxies (Images de Bételgeuse, Images du centre de M77).

La mise à niveau comprend des modifications profondes de l’infrastructure du VLTI : modernisation des tunnels où la lumière est recombinée, amélioration de l’optique adaptative des télescopes et désormais, installation d’un système laser sur chacun des télescopes unitaires (UT) — une première. Cette étape transforme le VLTI en l’interféromètre optique le plus puissant au monde.

« GRAVITY a déjà permis tant de découvertes inattendues ; nous avons hâte de voir jusqu’où GRAVITY+ pourra repousser les frontières de l’observation », confie Frank Eisenhauer, directeur de l’Institut Max-Planck de Physique Extraterrestre (MPE) en Allemagne, qui coordonne le consortium international GRAVITY+.

Observer tout le ciel, avec une précision inégalée

Jusqu’à présent, le système d’optique adaptative du VLTI nécessitait des étoiles de référence naturelles proches de la cible pour corriger la turbulence atmosphérique, limitant ainsi les régions du ciel accessibles.

Désormais, grâce à la création d’une étoile guide laser dans la haute atmosphère — à environ 90 km d’altitude, dans la couche de sodium mésosphérique — les corrections peuvent être appliquées n’importe où dans le ciel austral. Cette innovation ouvre la totalité du ciel observable au VLTI.

« GRAVITY+ effectue une percée très profonde dans l'espace temps. On a accès à la formation des galaxies et des trous noirs super massifs au pic de la formation de ces structures, il y a plus de 10 milliards d'années et on est peut-être aussi à la veille d'une révolution en cosmologie parce que l’interféromètre optique, entrainée par GRAVITY+, va nous offrir de nouvelles façons de mesurer les distances dans l'Univers, ce qui va nous renseigner sur la nature de l’énergie noire qui gouverne sa dynamique » indique Romain Petrov, chercheur émérite au laboratoire Lagrange et initiateur de programmes sur les AGN avec l’interférométrie.

Les astronomes pourront ainsi sonder des galaxies actives lointaines, mesurer directement la masse des trous noirs supermassifs qui les alimentent, mais aussi observer des étoiles en formation et leurs disques protoplanétaires.

Une sensibilité multipliée par dix

Grâce aux nouvelles technologies optiques et aux améliorations du système de recombinaison, la quantité de lumière collectée et analysée par le VLTI sera jusqu’à dix fois supérieure à celle obtenue auparavant.

« A Nice, l’excitation des premiers résultats GRAVITY+ (Masse d'un trou noir vu tel qu'il y a 11 milliards d'années) ne retombe pas, et l’arrivée de cette nouvelle capacité du VLTI va ouvrir un boulevard pour la spectroscopie des exoplanètes et l’étude des trous noirs centraux de galaxies, deux sujets sur lesquels le laboratoire Lagrange est très actif. » , indique Florentin Millour, astrophysicien et coordinateur du travail sur GRAVITY+ à Nice. Cette sensibilité accrue permettra de détecter des trous noirs stellaires isolés, des planètes errantes ne tournant autour d’aucune étoile, ainsi que les étoiles les plus proches du trou noir central de la Voie lactée.

Premières observations : un premier résultat qui divise les étoiles…

Les premières observations tests réalisées avec les nouveaux lasers ont visé un amas d’étoiles massives au cœur de la nébuleuse de la Tarentule, dans le Grand Nuage de Magellan.

Elles ont révélé qu’un objet brillant, longtemps considéré comme une étoile unique très massive, est en réalité un système binaire composé de deux étoiles proches.

Une découverte qui illustre déjà la puissance scientifique du VLTI nouvelle génération.

Un projet imaginé depuis près de quarante ans

L’idée d’utiliser des étoiles guides laser dans le cadre du VLT remonte au rapport final du Very Large Telescope Projecten 1986, qui évoquait cette approche comme une avancée potentiellement décisive.

Près de quarante ans plus tard, cette vision devient réalité.

La contribution de l’Observatoire de la Côte d’Azur

L’Observatoire de la Côte d’Azur (OCA) joue un rôle de premier plan au sein du consortium GRAVITY+, notamment à travers le Laboratoire Lagrange (Université Côte d’Azur – CNRS – OCA), qui contribue à la fois à la conception optique, à l’intégration des systèmes et à la définition des programmes scientifiques du projet et qui a accueilli pendant 2 ans les optiques adaptatives de GRAVITY+ en construction pour les tester sur un simulateur de télescope construit pour l’occasion (test de l'optique adaptative de GRAVITY+ à Nice).

Les chercheurs et ingénieurs de l’OCA ont participé à toutes les étapes clés du projet GRAVITY+ : conception optique et mécanique, ingénierie système, intégration, alignement et tests (AIT), commissionning, ainsi qu’à la planification scientifique des futures observations.

L’équipe GRAVITY+ à Nice est composée de :

Christophe Bailet, Philippe Berio (chef de projet), Olivier Boebion, Marcel Carbillet, Paul Girard, Carole Gouvret, Stéphane Lagarde, Bruno Lopez, Olivier Lai, Aurélie Marcotto, Frantz Martinache, Alexis Matter, Nicolas Mauclert, Anthony Meilland, Florentin Millour (coordinateur local), Denis Mourard, Nicole Nesvadba, Fabien Patru, Romain Petrov, Sylvie Robbe-Dubois, Jules Scigliuto et Alain Spang.

Ont également contribué au projet à Nice : Fatmé Allouche, Estelle Jacqmart, Mathis Houllé, James Leftley .

Grâce à l’expertise de ces équipes niçoises, GRAVITY+ s’impose comme l’une des collaborations européennes les plus ambitieuses dans le domaine de l’interférométrie optique, marquant une nouvelle étape dans la quête pour sonder les objets les plus lointains et les plus extrêmes de l’Univers.

Autres articles d'actualité :

ESO

https://www.eso.org/public/france/news/eso2519/

CNRS

https://www.insu.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/gravity-quatre-etoiles-lasers-inaugurent-une-nouvelle-ere-pour-linterferometrie-au-very

IPAG

https://ipag.osug.fr/french/actualites/faits-marquants/un-essai-laser-marque-le-debut-d-une-nouvelle-ere-pour-l-interferometrie.html

LIRA

https://lira.obspm.fr/Quatre-etoiles-lasers-inaugurent-une-nouvelle-ere-pour-l-interferometrie-au-VLT

MPE